Mae Jemison,是一名NASA宇航員,也是第一位在登上太空的非裔美國女性。而現在,她站在綠幕前,準備以MR的形式帶觀眾踏上太空之旅。在她周圍,安裝了106臺攝像機,通過佩戴HoloLens,觀眾將能看到真人大小的全息圖。

Jemison正在為Intrepid太空博物館錄制新展覽的介紹,作為史密森學會“年度博物館日”活動的一部分,該展覽將于近日開放。史密森學會(Smithsonian Institution),于1846年創建于華盛頓,是唯一由美國政府資助、半官方性質的第三部門博物館機構。

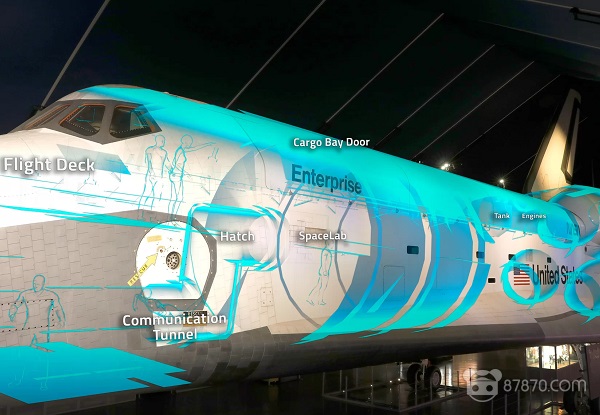

在展覽中,參觀者將佩戴HoloLens看到Jemison出現在他們眼前,帶領他們參觀航天飛機,了解太空歷史。他們被邀請參觀太空上收集到的碎片及文物,Jemison還介紹了歷史上為探索太空做出過重要貢獻的女性。

本次太空體驗時長12分鐘,通過AR技術,人們可以與周圍事物交互,沉浸在這個空間中。

現在,隨著AR技術及相關設備的普及,博物館越來越多地將其作為一種吸引游客的方式 。無論是在史密森尼國家自然歷史博物館(Smithsonian National Museum of Natural History)觀看骷髏,還是與宇航員 Buzz Aldrin(全息圖)游覽火星,AR已經成為了促進人們互動的一種新方式。

在Intrepid太空博物館中,“全息”Jemison不僅僅是講解者,也是展覽的一部分。游客將有機會與人類探索太空史上有關的重要人物面對面,比如NASA宇航員。Jemison表示:“我希望由我帶領大家進行這次體驗,這會讓它變得更加真實。”

AR或成沉浸式博物館的下一代未來

長期以來,博物館一直以各種先進技術作為依托,以更直觀地展示展品。無論是信息、視頻、音頻指南還是智能手機應用程序,這些都是展示藝術的一種新方式。從某些方面來看,AR可能會成為下一代互動的新平臺,AR為策展人提供了在現有展覽之上疊加更多信息的機會,并讓訪問者能夠更多地參與到展覽中。

“文化機構可能會問,'我們如何確保未來博物館與AR的關聯性?'”奈特基金會藝術和技術創新總監Chris Barr表示:奈特基金今年捐贈了100多萬美元用于支持構建沉浸式博物館。“我們將新技術視為工具,用以吸引游客,AR有著巨大的潛力以及商業價值。”

一些博物館已經開始嘗試將AR技術融入場館中,比如,將損壞或破損的文物重新復原,以3D視圖的形式展出。

今年,舊金山現代藝術博物館與設計機構frog合作創建了一個“AR畫廊”,以展示藝術家RenéMagritte的一些作品。而史密森尼國家自然歷史博物館舉辦了一場名為“ 皮膚和骨骼”(Skin and Bones)的展覽,讓參觀者可以在手機上使用AR應用程序為博物館的骷髏系列添加動畫效果。

“博物館越來越迎合大眾,并嘗試個性化參館體驗。我們正在努力使這些體驗打造的與你所看到的一樣神奇,” Barr說道。

足不出戶逛展覽

而Intrepid的展覽更進了一步,使用HoloLens將Jemison帶到游客身邊,引導其穿過航天飛機。

Intrepid與微軟合作,在其舊金山的混合現實捕捉工作室拍攝了Jemison。工作室空間內設RGB紅外攝像機,可以360度捕捉場景,然后以3D渲染網格圖像。微軟混合現實捕捉工作室負責人 Steve Sullivan表示:“紅外攝像機可以看到那個可拍攝到黑暗環境下肉眼看不到的影像。”

當微軟首次開始授權其MR捕獲技術時,體育、娛樂、教育乃至文化領域等相關企業紛紛表現出了興趣。

今年早些時候,微軟與倫敦自然歷史博物館合作,創建了一個“幕后”博物館之旅。這次體驗由“全息” David Attenborough分享有關展出的一些文物的故事,其中一些文物是實物,其中一些是由數字渲染的。微軟還與京都國立博物館合作,創作了一個沉浸式的展覽,以展示日本最古老的禪寺Kennin-ji。

Sullivan表示:“我們希望讓游客沉浸在博物館中。”

其他科技公司也已經與博物館合作,將他們的產品帶入畫廊。2017年,在推出其AR平臺Tango后不久,谷歌與底特律藝術學院合作展示Tango的潛在功能。博物館參觀者可以通過支持Tango應用的手機來探索其功能。今年早些時候,英特爾與史密森尼美國藝術博物館合作,讓用戶足不出戶就可逛遍展覽。

博物館館長希望他們能夠將參觀人數提升到一個新的水平,并吸引更多新觀眾。Jemison就是在童年參觀芝加哥科學與工業博物館時激起了她對科學的熱愛。因此,使用HoloLens只是博物館“引起大眾好奇心”的一種方式,如果因此能讓一個孩子對科學和藝術感到好奇,那么這一切都是值得的。